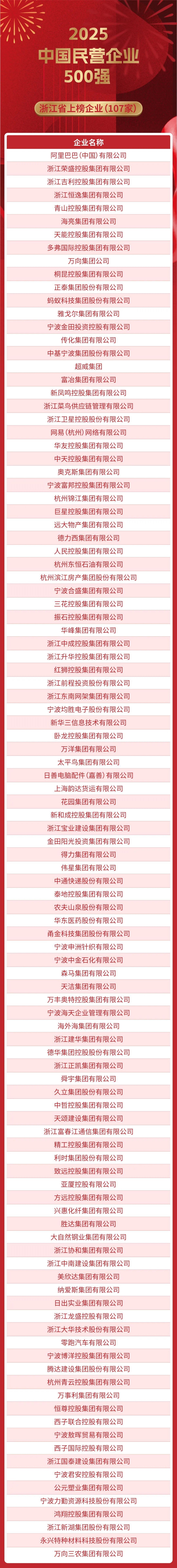

8月28日,2025中国民营企业500强榜单重磅发布。浙江一口气拿下三个“全国第一”:107家企业冲进总榜(文后附榜单),109家跻身制造业500强,20家登顶服务业100强。更猛的是,浙江在总榜上已经连续27年稳坐冠军宝座。

这不仅是一场场数字的胜利,更是一次次实力的亮相。从坚守实体的制造巨头,到抢滩全球的创新尖兵——浙江民企的“霸榜”之路,藏着怎样的韧性与智慧?

不只数量多,更是实力派

浙江民企这次不只是“刷脸”,而是实打实的“刷业绩”。

总榜107家,营收千亿级企业24家,比去年还多了3个“新面孔”:菜鸟(1208.49亿元)、卫星控股(1128.66亿元)和华友控股(1017.34亿元)。它们从物流、新材料到新能源,横跨多个赛道,却有一个共同点——不仅做大,更是做强。

你或许想不到,这些企业早就不只是“工厂”那么简单。

比如位于嘉兴桐乡的桐昆控股,凭借超2000亿元的营收位列全国第34名,这家由二代浙商接班的“世界化纤航母”,相比去年上升了6个名次,强势挤进浙企前十。一家搞化纤的传统企业,如今车间里机器人比人多,自动化率超过90%,黑灯工厂、无人车间成了“标配”。位列全国榜单第60名的传化集团也从传统的化工、智能物流,“跨界”玩起了新材料、人工智能、生物制造,甚至服务起了新能源汽车、半导体、航空航天等。

桐昆控股工厂 图片来源:桐昆控股官网

桐昆控股工厂 图片来源:桐昆控股官网

“稳”是浙江民企的底色,企业数量、经济指标均呈温和增长。区域格局也稳:杭州、宁波、绍兴继续领跑,萧山一个区就占了12家,堪称“浙江民企第一区”。值得注意的是,部分企业虽扎根浙江,但经营版图早已突破地域限制,“总部在浙、布局全球”的模式已成为常态,既依托本地营商环境优势,又能灵活整合全球资源。

凭什么一直是“优等生”?

浙江民企为什么能一直“打”?答案或许藏在浙商的“四千精神”里——走遍千山万水、说尽千言万语、想尽千方百计、吃尽千辛万苦,他们深知“越是风高浪急,越要保持定力”的道理。

当然,光靠企业自己拼还不够,浙江政府也是“神队友”。“无事不扰、有求必应”,这八个字被很多企业家挂在嘴边。浙江这些年一直在打造“服务最优、成本最低、效率最高”的营商环境,让企业能安心搞研发、大胆拓市场。

“内生动力+外部保障”的双重支撑,让浙江民营经济形成了独特的生态优势。《2024年浙江省民营企业发展简报》显示,至2024年底浙江民营企业在册总量达350.53万户,占企业主体总量的92.06%,相当于每千人拥有56家民营企业。

此外,庞大的中小微企业构成“底盘”,2125家上规模民营企业形成“腰部”,百余家500强企业傲立“塔尖”,金字塔式的企业生态,让浙江民营经济拥有了持续发展的后劲。

真金白银砸向创新,也是一大关键。在浙江107家“中国民营企业500强”中,填报的100家企业共计投入研发费用2281.17亿元。填报的99家企业中,研发人员平均占比达到11.07%。有些企业名义上是制造业,实则早已成为高科技领域的重要力量,实现了“制造”向“智造”的深度转型。

菜鸟通过AI技术提高物流运营效率 图片来源:菜鸟官网

菜鸟通过AI技术提高物流运营效率 图片来源:菜鸟官网

长三角,民企的“超级朋友圈”

中国民企500强榜单中,长三角表现十分抢眼——前十强中占据五席,阿里巴巴、恒力、吉利等“老熟人”稳居前列;整个区域有超200家企业登榜。以全国4%的国土面积,贡献了近四分之一的经济总量——在这份惊人的“长三角效率”背后,民营经济正是一大强劲的增长引擎。

长三角地区也在积极“卷”服务、拼政策:

自2018年以来,上海连续八年迭代更新实施八版优化营商环境行动方案,迄今累计实施1200余项任务举措,以世行对标改革为牵引,全面推进各领域各区域营商环境持续优化;

江苏出台促进民营经济发展年度重点任务清单,围绕企业准入准营退出便利化、公平竞争环境营造、质量技术服务强化等七个方面制定43项任务;

安徽聚焦民营企业“融资难”问题,要求银行机构单列民营、小微企业贷款计划,力争民营企业贷款增速、普惠型小微企业贷款增速高于各项贷款增速……

27年第一,不是终点。浙江民企用实力证明:真正的“霸榜”,靠的不是运气,而是坚韧的精神、硬核的创新,和一片真正懂企业的土地。而在一体化的浪潮中,长三角这场民企的“群星闪耀时”,才刚刚开始。

锦富优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。